結納の費用を負担するのは誰?結納金や結納返しの相場を解説!

日本の伝統的な婚姻儀式である結納。その費用や慣習について疑問を持つカップルも多いのではないでしょうか。

ここでは、結納にかかる費用の相場や負担の仕方、準備するものなど、結納に関する基本的な情報をわかりやすく解説します。近年の簡略化の傾向も踏まえながら、自分たちに合った結納のあり方を考えるヒントをお伝えします。

結納とは日本の伝統的な婚姻の儀式

日本の伝統的な習慣である結納。正式な結納では、結納品や結納金などを受け渡し、両家の結びつきを深めます。しかし、最近では簡略化されたり、別の形で行われたりすることも多くなっています。

結納品や結納金の受け渡しを行う

結納では、結納品や結納金の受け渡しを行います。

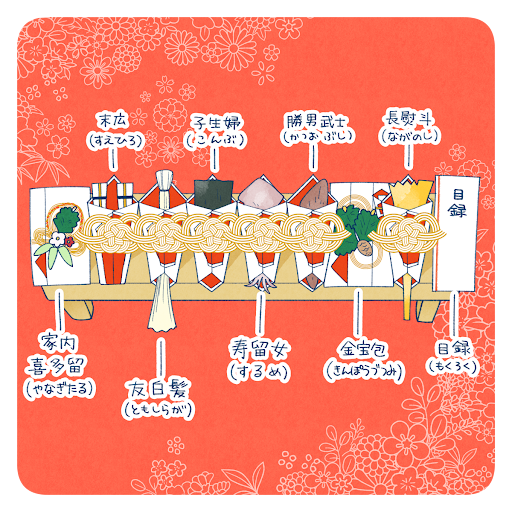

結納品には、目録、長熨斗、金宝包、末広、友白髪、子生婦、勝男節、寿留女などがあり、それぞれに意味が込められています。また、結納金は、婚約成立の証として男性側から女性側に贈られます。

結納品は関東式と関西式に大きく分けられ、関東式では両家が結納品を用意し、関西式では男性側だけが用意するなどの違いがあります。

最近は顔合わせや結婚記念品の交換のみで済ませるカップルも多い

正式な結納は、準備や費用がかかるため、最近では簡略化されたり、別の形で行われたりすることも多くなっています。

例えば、両家の顔合わせ食事会のみで済ませたり、結納品や結納金の代わりに結婚記念品を交換したりするカップルもいます。結納の簡略化の例として、次のようなものがあります。

- ・顔合わせの食事会:両家の親睦を深めることを目的とした食事会

- ・結婚記念品の交換:婚約指輪や時計など、お互いに贈り物を交換する

- ・旅行:両家で一緒に旅行に行くことで親睦を深める

結納は、両家の結びつきを深めるための大切な儀式ですが、形式にとらわれすぎず、自分たちに合った形で行うことが重要です。

結納の種類

結納には、仲人を立てる「正式結納」と、仲人を立てない「略式結納」の2種類があります。それぞれの特徴や流れについて解説します。

正式結納:仲人を立てて結納品や結納金の受け渡しを行う

正式結納は、古くからのしきたりを重んじる伝統的なスタイルです。両家の間を取り持つ仲人さんを立て、仲人さんが両家を行き来して結納品や結納金の受け渡しを行います。

正式結納の流れ

- ・仲人が男性宅を訪問し、結納品を受け取る。

- ・仲人が女性宅を訪問し、男性からの結納品を渡す。

- ・仲人は女性宅で「受書」と「結納品」を受け取る。

- ・仲人が男性宅を再び訪問し、「受書」を渡す。

- ・仲人が女性宅へ再び訪問し、「受書」を渡す。

- ・女性側は料理などで仲人をもてなす

正式結納では仲人が必須となります。格式高い儀式となり、準備や費用がかかるため、最近では行わないカップルが大半です。。

略式結納:仲人を立てずに結納品や結納金の受け渡しを行う

略式結納は、正式結納を簡略化したスタイルです。仲人を立てるケースもありますが、ほとんどは仲人を立てず、両家が直接顔を合わせて結納品や結納金の受け渡しを行います。

略式結納の流れ

- ・男性側の結納品を女性側に渡す

- ・目録を確認し、女性側から男性側に受書を渡す

- ・女性側の結納品を男性側に渡す

- ・目録を確認し、男性側から女性側へ受書を渡す

- ・婚約指輪や婚約記念品を披露する

- ・締めの挨拶をする

- ・祝宴

結納にかかる費用相場

まずは結納費用について基本的な部分を確認しましょう。結納には会場費や食事代、結納金、結納品の費用、結納返しの費用など、さまざまな名目で費用がかかります。

結納式の費用(会場費や食事代など):13万円程度

結納式の会場費は、結納を行う場所によって大きく変わります。

女性側の実家で行う場合にはもちろん会場費はかかりませんが、レストランや料亭を利用したり、ホテルの結納プランを利用したりした場合には会場費が必要です。

料金は結納や食事会のスタイルによっても異なるものの、食事代を含めて10万円~15万円ほどかかったという人が多いようです。

結納金:100万円

結納では結納品のひとつとして、男性側から女性側へ結納金が贈られます。結納金は女性が嫁ぐ際の準備に使う支度金として贈られるもので、相場は平均して100万円ほどとなっています。

「キリがいい」、あるいは「縁起がいい」金額が選ばれることが多く、中でも100万円は「一包み」と呼ばれることもあり結納金の定番とされています。

一方で割り切れることから、100万円以外の偶数は縁起が悪いともされています。ただし例外として80万円は末広がりの「八」を連想させることから、偶数でも縁起のいい金額であるといわれています。

結納品:20万円程度

結納品は関東式と関西式に分けられ、それぞれ用意するもの、品数が異なります。また、関東式では両家が用意しますが、関西式では男性側だけが用意します。

最近では簡略化することもあり、5品や7品と減らすこともあります。そのため、結納品にかかる金額は、20万円前後が多くなっています。品数はほぼ同じですが、関西式は高価な品が多く、金額も高くなりがちです。

結納返し:45万円程度

結納返しとは、結納のお礼として、女性側から男性側へ贈る品物やお金のことです。

現金の場合は、男性側から受け取った結納金の半分程度が相場といわれています。そのため、40~50万円程度が多くなります。

一方、品物で返す場合は、20万円程度が相場となるようです。腕時計やスーツ、かばん、靴などを贈ることが多いですが、地域によっても異なりますので、両家で相談して決めましょう。

費用負担は本人や両家の意向によって異なる

略式結納や結納なしの両家顔合わせは両家で折半するのが一般的

略式結納や、結納をせず両家顔合わせのみを行う場合は、その費用を両家で折半するのが一般的です。

食事会の場合で、どちらかの家族の参加人数が多い場合は、自分の家族分を多めに負担してもよいでしょう。

略式結納は、地域によってしきたりや慣習が異なり、土地それぞれの考え方もあります。一方の家では常識だったものがもう一方では非常識ということにもなりかねませんので、両家で話し合って決めるのが一般的です。

食事会費用で最も多いのは「本人たちが折半」

最近では、食事会は新郎新婦である本人たちが主催し、費用も本人たちが払うのが一般的です。

その割合はカップルによってさまざまなので、話し合いの上で決めるとよいでしょう。

結納で用意するものを紹介

結納は、男性側と女性側でそれぞれ準備するものが異なります。それぞれの準備品について詳しく解説します。

男性側:結納品・結は納金など

男性側が準備する主なものは、結納品と結納金です。

結納品は、婚約の証として女性側に贈る品物です。結納品の品目や数は、地域によって異なりますが、一般的には目録、長熨斗、金宝包、末広、友白髪、子生婦、勝男節、寿留女などが含まれます。

結納金は、婚約成立の証として女性側に贈るお金です。結納金の金額は、地域や家によって異なりますが、一般的には100万円程度が相場とされています。

以下は、関東式と関西式の結納品の一覧です。正式結納の場合の結納品なので、略式結納ではこれより少なくなることが一般的です。

【関東式の結納品】

- 目録

- 長熨斗

- 金包

- 勝男武士

- 寿留女

- 子生婦

- 友白髪

- 末広

- 家内喜多留

【関西式の結納品】

目録(数に含めない)

- 熨斗

- 末広

- 小袖料

- 柳樽料

- 松尾料

- 高砂

- 優美和

- 子生婦

- 寿留女

女性側:受書・結納返しなど

女性側が準備する主なものは、関東式と関西式で異なります。

関東式では、女性側も男性側と同じものを用意します。さらに、受書と、結納金のお返しとなる結納返しが必要です。

関西式の場合、女性側は結納品を用意する必要はなく、受書・結納返しの2つを用意することになります。

受書は、結納品を受け取ったことを証明する書類です。結納品を受け取った後、受書に署名・捺印し、男性側に渡します。

結納返しは、結納に対するお礼として、男性側に贈る品物やお金です。結納返しの金額や品物は、地域や家によって異なりますが、一般的には結納金の半額程度を目安にすることが多くなっています。

結納費用に関するよくある質問

結納の費用や準備品について、よくある疑問をまとめました。

結納にふさわしい服装は?

結納は、両家の親睦を深めるフォーマルな場ですので、服装にも気を配る必要があります。

男性は、略式服が一般的です。男性はブラックスーツ、女性はワンピースなどが一般的です。色は落ち着いたものが好ましいでしょう。

また、服装は両家で事前に相談し、格を合わせることが大切です。

結納金なしは失礼にあたりますか?

結納金は、婚約成立の証として贈るものですが、必ずしも必要なものではありません。

最近では、結納金を省略したり、少額にしたりするケースも増えています。結納金については、両家で事前に話し合い、お互いに納得できる形で行うことが大切です。

まとめ

近年は簡略化の傾向にあり、費用負担は両家で相談して決めるのが一般的。略式や顔合わせのみの場合、両家折半や本人たちの負担が増えています。結納品や服装など準備するものは多岐にわたりますが、地域や家庭の事情に応じて柔軟に対応することが重要です。

伝統を尊重しつつ、カップルの希望や両家の意向を踏まえ、無理のない形で結納を行うことをおすすめします。

この記事の著者

スマ婚編集部

スマ婚編集部は、元プランナー、カウンセラーなどのメンバーにて、皆さんのパーティーや、結婚生活の役立つ情報や、最新情報をお届けいたします。InstagramやXでも情報発信をしておりますので、ぜひぜひプレ花嫁さまと繋がれたら嬉しいです。